Room 1310

Pieces

この命が尽きるまで

2023年6月25日発行「Vieras Tale -葬送-」掲載

横書きで読みたい方

純白の石造りの街並みに、北洋の香りが舞い込んでくる。手元のコーヒーと潮風が鼻孔をくすぐる。快晴の空と海を目で堪能しながら私はまどろんだ。学術都市シャーレアンはいつ訪れても美しい。

青と白の色彩を眺めていると、黒い人影が目に止まった。まるで夜空からこぼれ落ちたかのような肌と髪に金色の瞳、そして頭上に伸びた二本の長い耳。ヴィエラ族であろう。叶うのならヴィエラ族についての知見を深めるため、交流を試みたいところだが――。

どうやら私と同じくカフェを利用するつもりらしい。席を探し始めたそのヴィエラに、私は椅子から立ち上がって声をかける。

「もし、そこの方。よろしければ私と相席はいかがですかな?」

「ありがとうございます。ではお言葉に甘えて」

その声を聞くに、どうやら男性だったらしい。

「お初にお目にかかります。私はしがない画家をやっております、アルマンと申します」

「私のことはヘルゲとお呼びください、アルマンさん」

ヘルゲさんはそう名乗るとカップを口に運んだ。私も自分のコーヒーを一口飲むと、彼に本題を話すことにした。

「ヘルゲさん、もしも時間に余裕があって、この画家のささやかな好奇心を許してくださるのでしたら、いくつかヴィエラ族について伺ってもよろしいでしょうか?」

「そうですね、急ぐ旅でもありませんし、私の知っていることなら答えましょう。相席を提案した理由はこれですね?」

私とヘルゲさんはお互い目を合わせてふふと笑った。

「仰るとおりです。貴方と言いますか、ヴィエラ族に興味があったもので。どうか気を悪くなさらないでください」

「はは、構いませんよ。ヴィエラ族について尋ねられるのは初めてではありませんし、私も質問を通じて文化の違いを認識できるので面白いです。それで、何をお知りになりたいのでしょうか?」

「寛大なお心に感謝いたします。早速ですが、ヘルゲさんをはじめとしたヴィエラ族の方はどのような生活をされているのです?」

「話すと長くなるのですが、順を追ってお話しいたしましょう」

ヘルゲさんはそう言うと、わかりやすく丁寧に教えてくれた。ヴィエラ族は山に住む者と森に住む者に大別ができ、ヘルゲさんは森の出身であること。集落には基本的に女性と子供たちが住み、男性は一人ずつ集落より離れた場所で狩猟と警護をすること。出生数は数年おきに数人ずつであり、世間でいう婚姻関係はなく、集落のリーダーが祭事の度に男女の組み合わせを決めること。子供たちは出生後には性別が外見で判断できず、第二次性徴を迎え身体的特徴が現れることでようやく性別がわかること。男性だとわかった子供は集落の外で暮らす男性ヴィエラに引き取られ、師匠と弟子として森で生きる術を伝授していくこと。ヘルゲさんは集落ではそれなりに発言力のある中堅であり、師匠としても多くの弟子を導いてきたことなど。

中でも私が興味をそそられたのは、集落の葬制についてだ。まず遺体を専用の祭壇に安置し、香草で香り付けをした精油で身体を拭き取って清めると、数日にわたって香の煙で燻す。死者に対する敬意と感謝、そして今日にいたるまでの恵みをもたらした大いなる森に還す供物として遺体の状態を整えるといった意味をもつようだ。その間に生者は死者のため宴を行い、生前の思い出を語らいながら別れを惜しんだり森に感謝を伝えたりする。そうして宴が終わると、遺体を動物の毛皮で包んで運び出し、彼らが神木として崇めている大樹のふもとに埋めるという。こうして森の中で命が循環し新たな恵みや、新たな仲間となって彼らの前に現れるのだと。

「なるほど。実に興味深い話をありがとうございます」

言葉を選ばすに感想をいってしまえば、その独自の信仰に溢れる様式に私は惹かれた。グリダニアとも違うその土地ならではの信仰が彼らの生活に入り込んでいるのだろう。彼らは自分たちヴィエラ族のみならず、動物や森ごと含めて一つのまとまりとして考えているのだ。あまり街中でヴィエラ族を見かけないのも、彼らの生活を思うと納得するものがある。そして一つの疑問が浮かんできた。

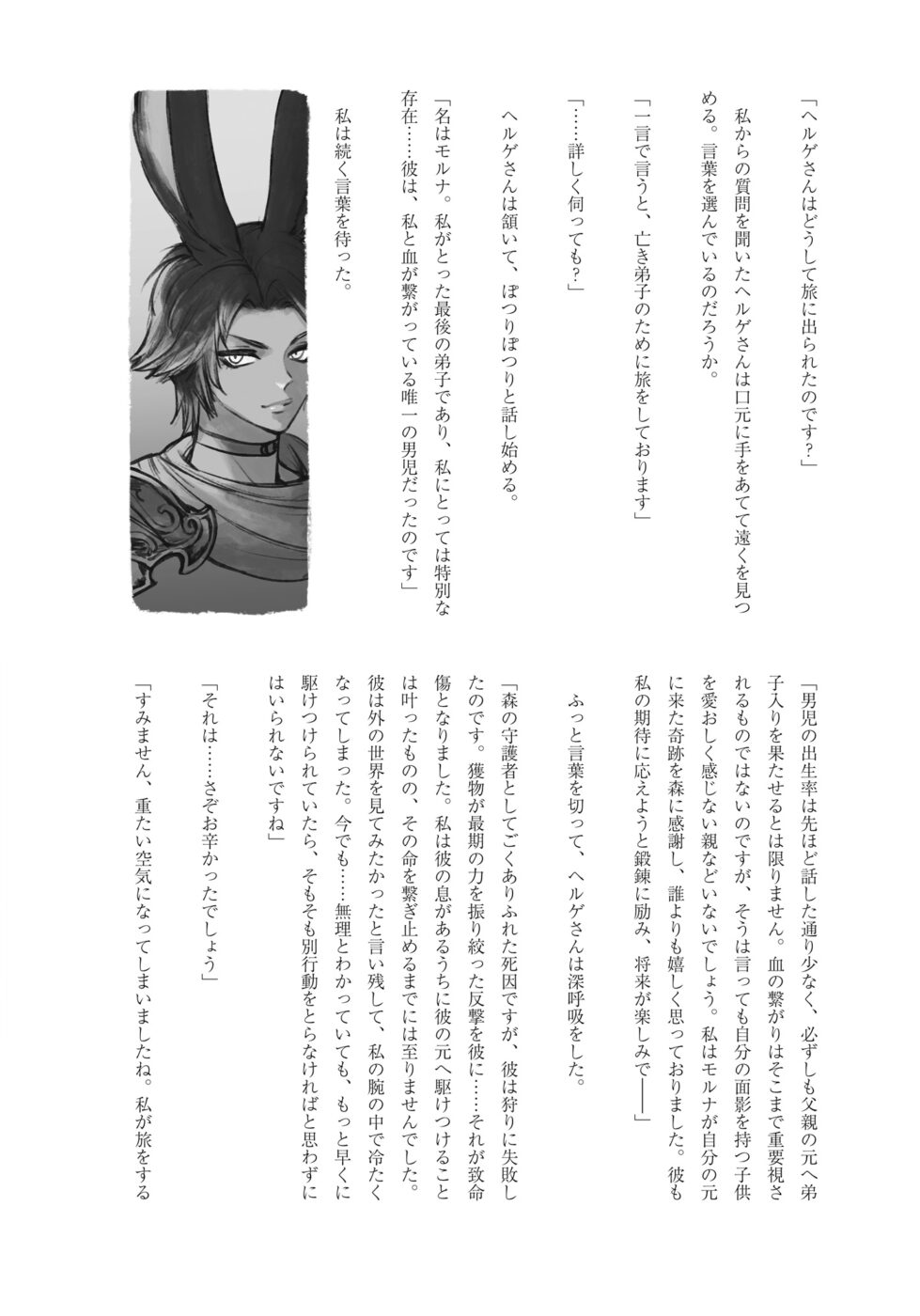

「ヘルゲさんはどうして旅に出られたのです?」

私からの質問を聞いたヘルゲさんは口元に手をあてて遠くを見つめる。言葉を選んでいるのだろうか。

「一言で言うと、亡き弟子のために旅をしております」

「……詳しく伺っても?」

ヘルゲさんは頷いて、ぽつりぽつりと話し始める。

「名はモルナ。私がとった最後の弟子であり、私にとっては特別な存在……彼は、私と血が繋がっている唯一の男児だったのです」

私は続く言葉を待った。

「男児の出生率は先ほど話した通り少なく、必ずしも父親の元へ弟子入りを果たせるとは限りません。血の繋がりはそこまで重要視されるものではないのですが、そうは言っても自分の面影を持つ子供を愛おしく感じない親などいないでしょう。私はモルナが自分の元に来た奇跡を森に感謝し、誰よりも嬉しく思っておりました。彼も私の期待に応えようと鍛錬に励み、将来が楽しみで――」

ふっと言葉を切って、ヘルゲさんは深呼吸をした。

「森の守護者としてごくありふれた死因ですが、彼は狩りに失敗したのです。獲物が最期の力を振り絞った反撃を彼に……それが致命傷となりました。私は彼の息があるうちに彼の元へ駆けつけることは叶ったものの、その命を繋ぎ止めるまでには至りませんでした。彼は外の世界を見てみたかったと言い残して、私の腕の中で冷たくなってしまった。今でも……無理とわかっていても、もっと早くに駆けつけられていたら、そもそも別行動をとらなければと思わずにはいられないですね」

「それは……さぞお辛かったでしょう」

「すみません、重たい空気になってしまいましたね。私が旅をする理由は、彼が見たかった景色を代わりに見るといったところです」

「いえいえ、辛いことを思い出させてしまって申し訳ない」

私はかける言葉を探してカップに目を落とす。

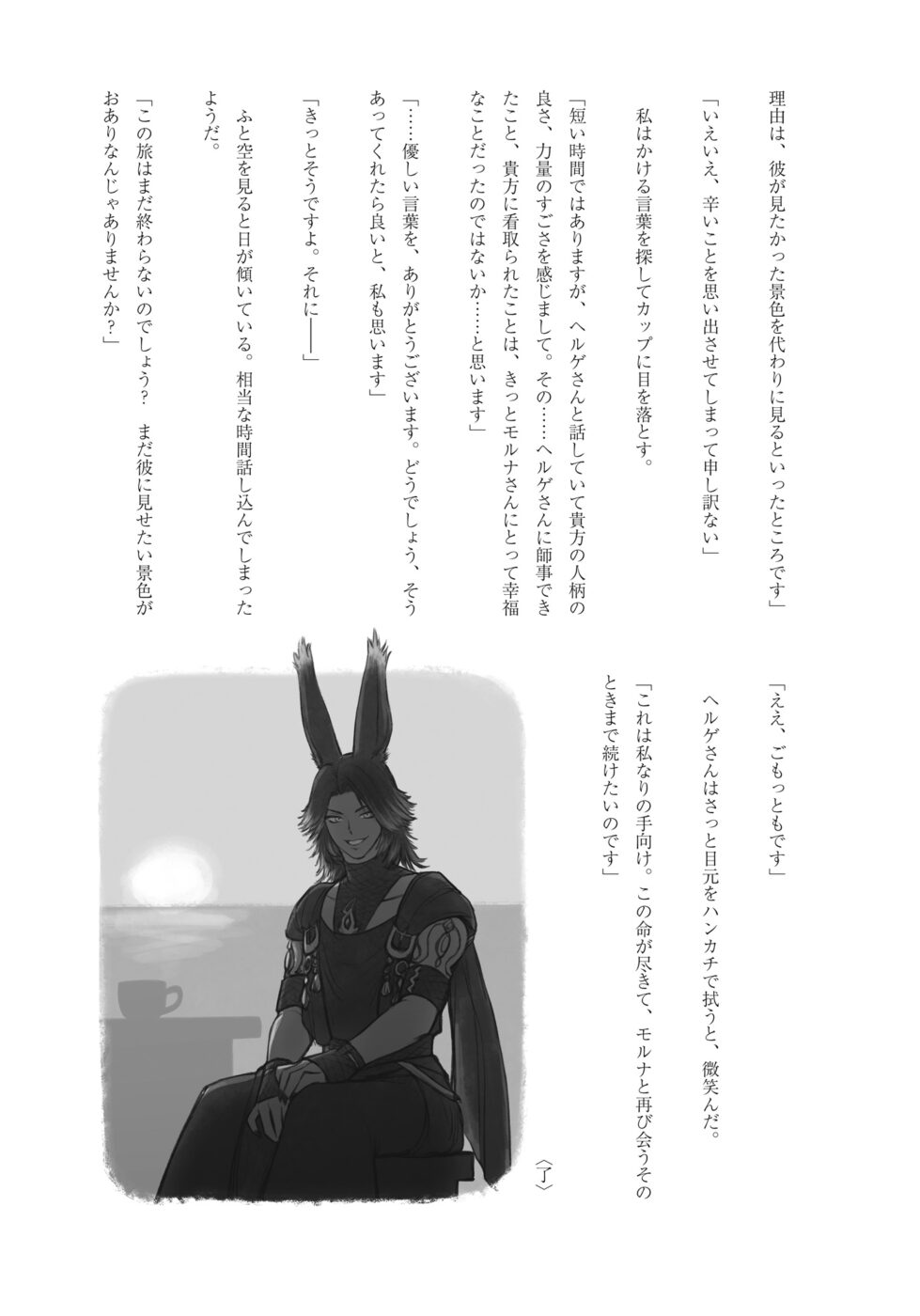

「短い時間ではありますが、ヘルゲさんと話していて貴方の人柄の良さ、力量のすごさを感じまして。その……ヘルゲさんに師事できたこと、貴方に看取られたことは、きっとモルナさんにとって幸福なことだったのではないか……と思います」

「……優しい言葉を、ありがとうございます。どうでしょう、そうあってくれたら良いと、私も思います」

「きっとそうですよ。それに――」

ふと空を見ると日が傾いている。相当な時間話し込んでしまったようだ。

「この旅はまだ終わらないのでしょう? まだ彼に見せたい景色がおありなんじゃありませんか?」

「ええ、ごもっともです」

ヘルゲさんはさっと目元をハンカチで拭うと、微笑んだ。

「これは私なりの手向け。この命が尽きて、モルナと再び会うそのときまで続けたいのです」

〈了〉